Чем хвастались в русской литературе XIX века "новые русские" и чего стыдились бедные провинциалы до появления порше, бумеров и "копеек"? В чем психологическая разница между кибиткой, тарантасом и фаэтоном? Итак, вот словарик-подспорье, чтобы понимать классиков -- в общем, немного Автоньюс XIX века.Чтение классической русской литературы иногда требует эрудиции. Вот что писал Владимир Соллогуб в повести «Сережа»: «Вот мчится телега ― буйная молодость русских дорог; вот переваливается бричка, как саратовский помещик после обеда; вот гордо выступает широкая карета, как какой-нибудь богатый откупщик; вот дормез, вот коляска, а за ними толстый купец-дилижанс, выпив четырнадцать чашек чаю на почтовом дворе».

Про что это вообще?

В чем разница?

Итак, начнем расшифровку.

Б — БРИЧКАСлово польского происхождения обозначает легкую повозку, зачастую без рессор, с открытым верхом. Главный параметр — невыносимый шум.

Том Уинанс. Русская тройка. 1847

Том Уинанс. Русская тройка. 1847Согласно Льву Толстому, бричка подпрыгивает, у Шолохова она везде гремит или громыхает, а Серафимович пишет, что «за ней покатилось нетерпимо знойно-звенящее дребезжание». «Бричка запрыгала, затрещала по всем швам и со звоном понеслась вниз», — уточняет Арцыбашев. Давид Бурлюк, посвящая стихи некоей птичке с невыносимым голосом, сравнивает ее со старой разломанной бричкой. У Чехова она взвизгивает и звякает всеми своими частями. В общем, недаром именно на этот несолидный вид транспорта усаживает своего Чичикова Гоголь.

ПОД КАТОМ МНОГО БУКВ

читать дальшеВ — ВОЗОК

Термин употреблялся для зимнего вида транспорта — крытой повозки на полозьях. Возок хвалят за тепло, в нем комфортно, можно ехать лежа — «валясь в возок под меховые попоны» (Амфитеатров). Он «наполнен перинами, подушками и пр.» (Виктор Шомпулев). По окнам его могли обивать медвежьим мехом, чтобы не дуло, а изнутри отделывать красным сукном или даже бархатом.

Сергей Иванов. Холопы боярские. 1909. Коллекция Ростроповича и Вишневской

У Салтыкова-Щедрина детей запихивали в возок, «как сельдей в бочонок, и при этом закутывали так, что дышать было трудно». Замерзшие на улице, они быстро согреются, потому что «через минуту нас затискают в крытый возок и так, в закупоренном виде, и доставят по назначению» («Пошехонская старина» .

.

Отмечают, как он легко шел по снегу. Борис Чичерин честно признается: «Когда я, разряженный, сел на возок, мне хотелось все ехать и ехать и никогда не доехать». Наконец, «Покоен, прочен и легок / На диво слаженный возок», в котором отправляется у Некрасова жена декабриста княгиня Трубецкая. Транспорт этот считался тяжелым, неуклюжим и барским, старомодным: в «боярском возке» везут провинциальную Татьяну Ларину на ярмарку невест.

Д — ДОРМЕЗ

Словом, происходящим от французского «спать», называли большие кареты, в которых можно было вытянуться. Покупка иностранных дормезов была предметом гордости. Неслучайно Жуковский пишет на Чичерина эпиграмму: «Сибири управленьем / Мой предок славен был, / А я, судьбы веленьем, / Дормез себе купил».

Дормез. Национальный музей Мальмезона

Повозка была тяжелой с торжественным ходом: «Тяжелый венский дормез, с форейтором, шестериком вороных, медленно выехал, погромыхивая, из Бронной» (Григорий Данилевский. «Сожженная Москва» .

.

Д — ДРОВНИ

Николай Сверчков. С хворостом. 1870-е. ГЛМ

Дровни — это крестьянские сани для перевозки грузов. Писатели XIX века сами на подобном не ездили, зато часто сажали в них персонажей из низшего сословия: вспомним пушкинское «крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь» и «везет лошадка дровеньки» из песенки про елочку. Поэтому-то в 1918 году Цветаева патетически восклицает: «Кровных коней запрягайте в дровни! / Графские вина пейте из луж!»

Д — ДРОЖКИ

Этим говорящим словом называли легкий экипаж на рессорах, который мог развивать большую скорость — и, естественно, дрожать. У Пушкина дрожки «удалые» и увозят «красоток молодых», «щегольские»; у Лермонтова — «лихие». На «щегольских дрожках» ездит неприятель Голядкина в «Двойнике» Достоевского. Звуки они издают следующие — дребезжат (Алексей Жемужников, Константин Фофанов) и гремят (Иван Никитин).

Неизвестный художник. Серый жеребец, запряженный в дрожки. 1-я половина XIX века

Булгарин пишет, что дрожки — это «самый беспокойный экипаж в мире». «Это не экипаж, — кричали цивилизаторы, а пытка; он постыдный остаток варварства, он трясет все существо человека не хуже лихорадки», — писал Иван Кокорев в рассказе «Извозчики-лихачи и ваньки».

К — КАБРИОЛЕТ

Это были легкие двухколесные экипажи без козел — то есть для людей, которые хотели править самостоятельно. Экипаж этот был элегантным. Так, у Писемского «неуклюже и робко полез в довольно высокий кабриолет» персонаж по имени Елпидифор Мартыныч, чье имя сразу выдает его неуместность в щегольском транспорте.

Джон Корни. Джентльмен с парой своих лошадей, запряженных в экипаж. 1806. Йель

В них хорошо было катать девушек: «Из-за леса несся к его деревенскому дому легкий кабриолет, где сидела розовенькая от воздуха и быстрой езды Груня, не без страха прижавшаяся к своему молодому другу» (Александр Шеллер-Михайлов). Управлять им было так легко, что за вожжи брались даже дамы.

К — КАРЕТА

Расхожее слово обозначало закрытый экипаж на четырех колесах и рессорах. Употреблялось оно достаточно широко. А порой становилось и универсальным средством спасения — «Карету мне, карету!» («Горе от ума» .

.

Николай Сверчков. Помещица в пути. 1855. ГРМ

У Федора Кони был водевиль «Карета, или По платью встречают, по уму провожают» о важности транспорта для престижа.

К — КИБИТКА

Словом, заимствованным у кочевников, в России называли крытую повозку. Часто верх у нее был на дугах и мог откидываться — напоминая «бабушкин чепчик» (Николай Телешов). Хорошая кибитка — значит, «с просторным волчком и двойным рогожным навесом» (Иван Лажечников) или «с кожаным верхом и наглухо застегнутым фартуком» (Павел Мельников-Печерский).

Николай Сверчков. Застигнутые бурей. ГРМ

Именно в трясучей кибитке ехал Радищев: «Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделялся душевно от земли, казалося мне, что удары кибиточные были для меня легче».

Вяземский посвятил ей целое стихотворение, весьма злобное: «А подвижной сей каземат, / А подвижная эта пытка, / Которую зовут: кибитка». Пушкин более жизнерадостен: «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая». С другой стороны, в своих «Дорожных жалобах» он стенает: «Долго ль мне гулять на свете / То в коляске, то верхом, / То в кибитке, то в карете, / То в телеге, то пешком?»

К — КОЛЯСКА

Четырехколесный рессорный экипаж с поднимающимся верхом. Она становится героиней одноименной повести Гоголя — владелец там хвастается, что она легка как перышко, а рессоры такие, будто «нянька вас в люльке качала». В итоге оказывается, что хвастовство пустое. Одноименное стихотворение ей посвятил Вяземский: «Несется легкая коляска, / И с ней легко несется ум». Красивая коляска — вопрос престижа: Долли Облонская и ее кучер стесняются своего старого, залатанного экипажа во время визита в деревню Вронского.

%C2%BB.%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9.jpg)

Николай Сверчков. Катание в коляске (Александр II с детьми). Ярославский художественный музей

Л и д и я (глядя в окно). Погодите! Что это за коляска? Кружева! Неужели это maman взяла для меня? Какая прелесть, какая роскошь! <…> Ай! Я упаду в обморок. Это не коляска, это мечта. Можно задохнуться от счастья сидеть в этой коляске. Что со мною? (Александр Островский. «Бешеные деньги»

.

Заканчивается все это с техническим прогрессом: «Элегантная коляска, в электрическом биеньи, / Эластично шелестела по шоссейному песку» (Игорь Северянин).

Л — ЛАНДО

Коляска, названная в честь немецкого города, была четырехместной, с поднимающимся верхом, который по желанию превращал ее в карету. Жуковский в «Поездке на маневры» рассказывает, как крыша как-то отказалась раскрыться: «Туда, сюда, ландо упрям; / Он всех переупрямил дам, / Принудил их переселиться / Без церемонии в другой, / А сам отправился пустой».

Николай Сверчков. Царь Александр III в открытом ландо. 1888. Частное собрание

Красивое иностранное слово обозначало модный вид транспорта, обязательный для человека из общества. Герою Мамина-Сибиряка нужно именно ландо, чтобы «показать им всем, что и я могу ездить, как они все».

У Григоровича читаем: «Cколько расходов, боже мой, сколько расходов! Пришлось нанять новых лошадей и обменять нашу карету на ландо; людям известного положения неловко иначе показываться по вечерам на музыке; так уж принято в Петергофе» («Город и деревня» .

.

С — САНИ

Еще одно средство передвижения, надолго прописавшееся в поэзии. «И растопорщивши оглобли, сани ждут, / Когда их запрягут» (Жуковский); «К городу Рязани / Катят трое сани, / Сани развальные / Дуги расписные» (Мей) и т. п. В отличие от дровней, в санях можно заметить не только крестьян. Дворяне владеют собственными санями и ездят в них, улегшись поудобнее и закутавшись в теплые полсти и одеяла.

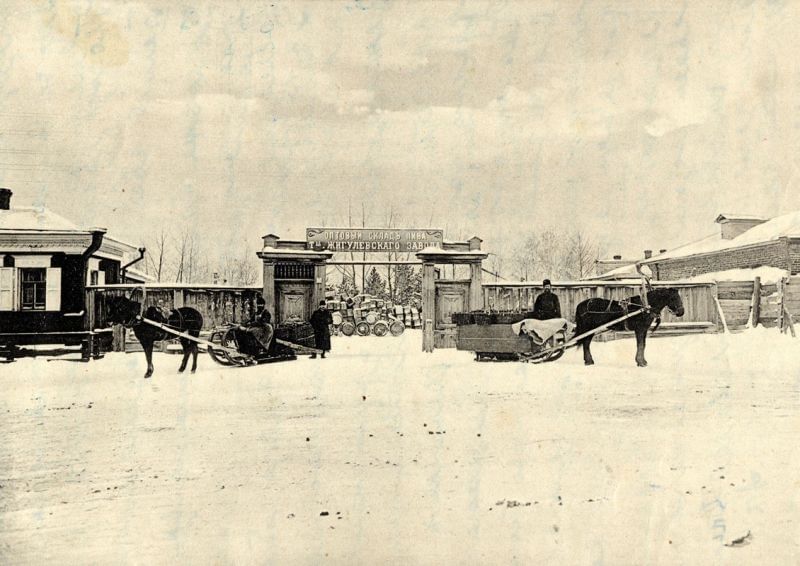

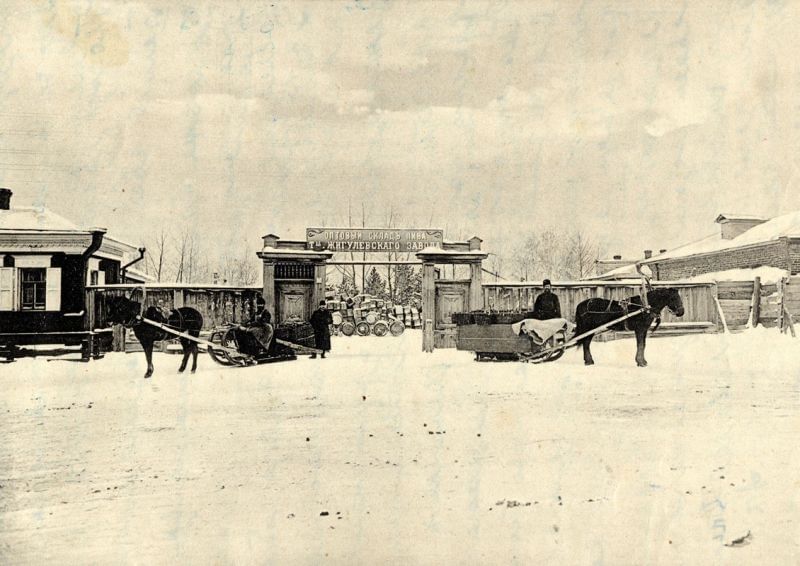

Заводской склад в Петропавловске. Самарский областной художественный музей. Фотография: russianphoto.ru

У Плещеева в «Зимнем катанье» и у других авторов их кроют ковром. В «Женитьбе» Гоголя в роспись приданого входят дрожки и «сани парные с резьбой, под большой ковер и под малый». У Николая Телешова упоминаются сани «с ковровым задком и мягким сиденьем». Обильно употребляется поговорка «Не в свои сани не садись».

Т — ТАРАНТАС

Тарантасом называлась особая крытая повозка на длинной продольной раме, уменьшавшей тряску в долгом пути. Часто он ветхий и дребезжащий (Сергей Соловьев), идет вперевалку (Иван Суриков). У Соллогуба в повести «Тарантас» главный герой совершает в нем путешествие по России — разумеется, сатирическое, и колымага в итоге превращается в аллегорию.

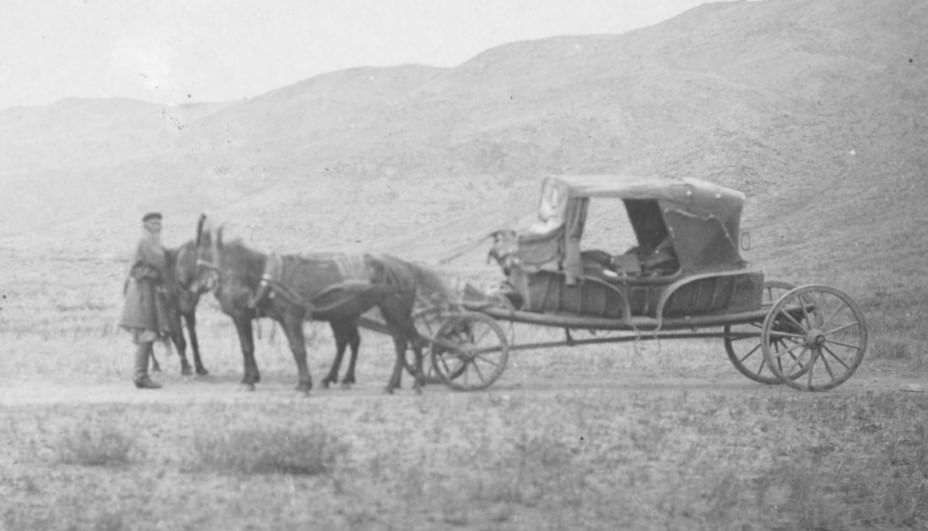

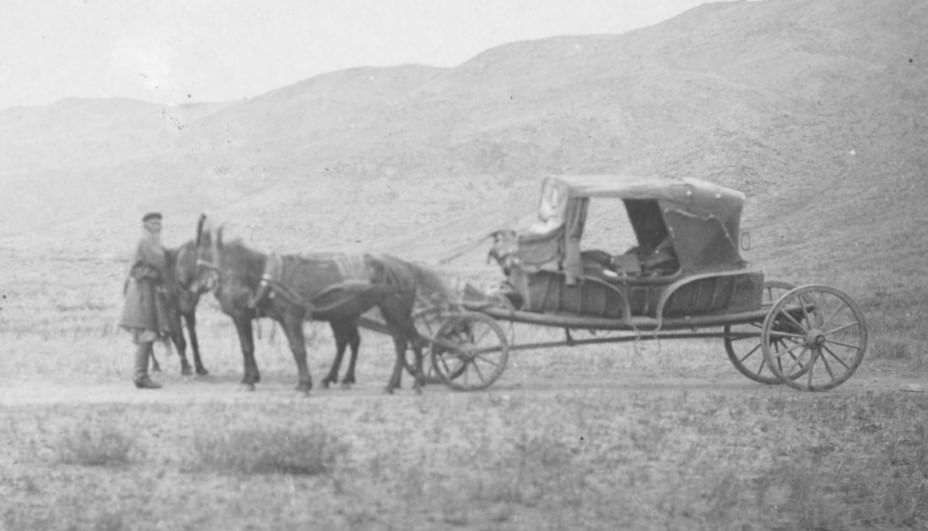

Тарантас. 1880-е. Национальная библиотека Конгресса

«Но что за тарантас, что за удивительное изобретение ума человеческого!.. Вообразите два длинные шеста, две параллельные дубины, неизмеримые и бесконечные; посреди них как будто брошена нечаянно огромная корзина, округленная по бокам, как исполинский клубок». (Владимир Соллогуб. «Тарантас»

Но если «тарантас скрипит» у Брюсова или Блока — то это уже нарицательное.

Т — ТЕЛЕГА

Если верить нашим поэтам, телега на ходу стучит (Жуковский, Пушкин, Огарев), гремит (Фет, Иван Суриков) и «скрыпит» (Некрасов), особенно если она «несмазанная», что бывало часто. Ход ее ленивый, спокойный (Иван Никитин). У Пушкина движение телеги становится аллегорией бытия («Телега жизни» .

.

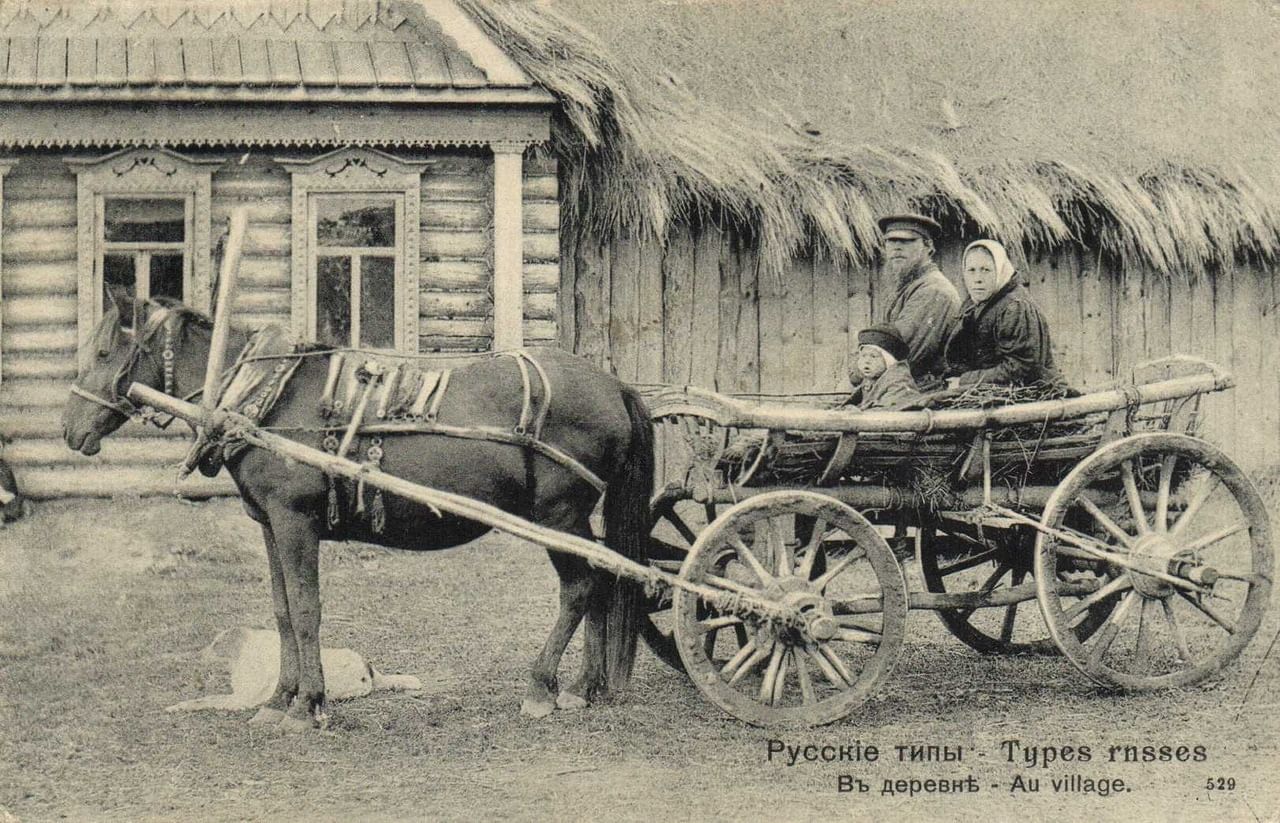

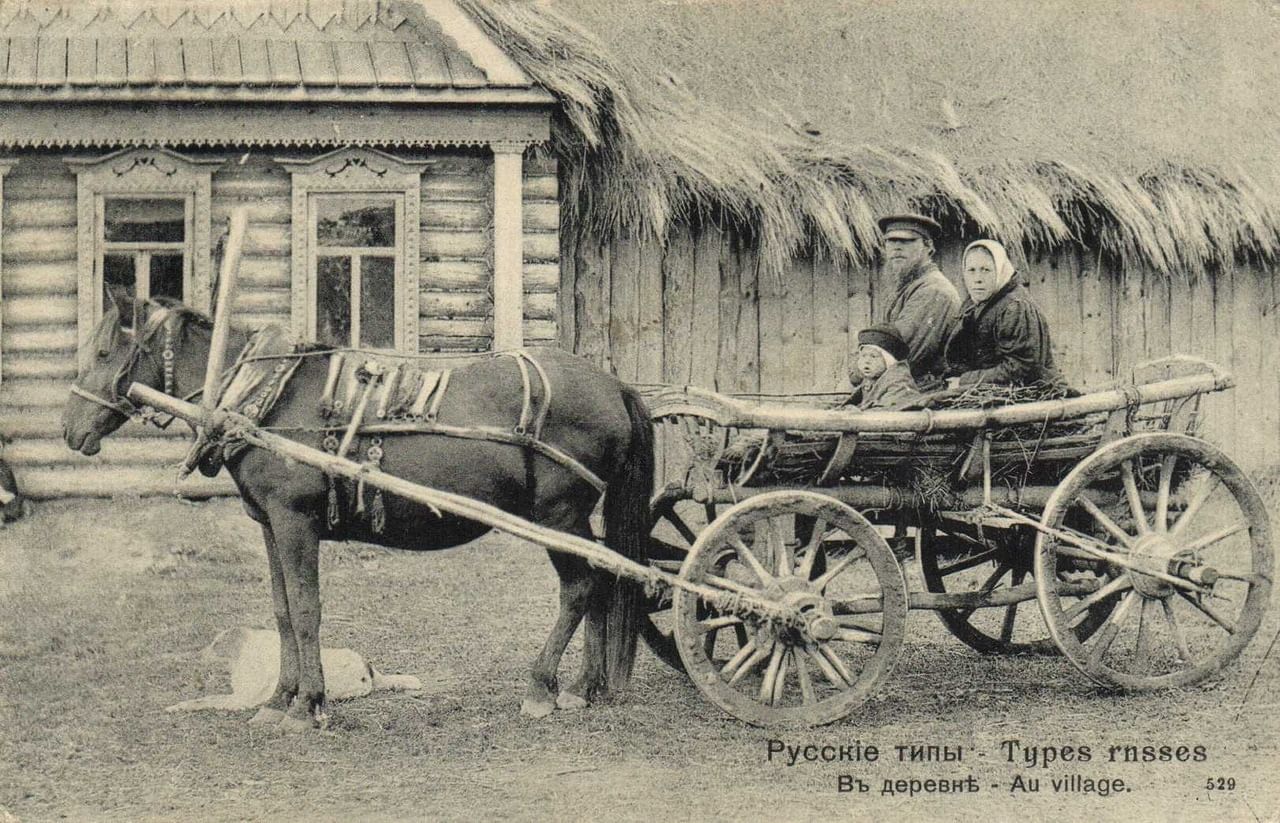

Телега. Открытка. Фотография: spb.aif.ru

У Некрасова ее пассажирка — жена декабриста Мария Волконская: «…Сперва / Телега меня занимала, / Но вскоре потом, ни жива, ни мертва, / Я прелесть телеги узнала».

Т — ТРОЙКА

Это не вид повозки, а способ упряжки — три лошади, причем центральная (коренник) смотрит прямо, а боковые (пристяжные) красиво изгибают головы в сторону. Зимой тройкой запрягали сани, летом — колесный транспорт. Специфически русское изобретение стало национальным символом, чему способствовало воспевание птицы-тройки Гоголем — «Русь, куда ж несешься ты?» («Мертвые души» .

.

Николай Сверчков. Тройка. 1865. Томский областной художественный музей

Тройка, пожалуй, лидер по вдохновлению поэтов и композиторов. Тут и пушкинская «Зимняя дорога», и «Тройка мчится, тройка скачет» Вяземского, и некрасовская «Что ты жадно глядишь на дорогу…», а также «тройка удалая» с «колокольчиком — даром Валдая» Глинки… Всех не перечислить. Поэтам нравилась ее лихость и скорость — она «борзая», «бойкая», «лихая», «шальная», «бешеная»; ямщик на ней «ухарский».

Ф — ФАЭТОН

Легкая коляска с откидным верхом, часто двухместная, получила название в честь сына бога Гелиоса (кстати, одного из первых погибших в дорожной катастрофе). Если верить классике, фаэтон — «красивый» (Писемский), «хорошенький» (Михаил Авдеев) и «забавный» (Федор Кони).

.jpg)

Фаэтон императрицы Марии Федоровны. Дания. До 1821. ГМЗ Царское Село

У Петра Боборыкина мы видим двухместный отлогий фаэтон с открытым верхом, который вдобавок тих в езде. Запрягали в этот «легонький, щегольский» экипаж быстрых рысаков и красовались перед окружающими.

(с)

.

.

%C2%BB.%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9.jpg)

.jpg)

-

-

03.05.2017 в 12:51А третья лошадь-то где?